マイホームが欲しい!実際の流れって?【着工~基礎工事完了】

いらっしゃいませ♪

松本彩可です。

我が家は泉北ホームの「プレミアムパッケージ」+「プラスサーモ」仕様です。

実際の流れシリーズはコチラ↓

今回は、着工し始めてから基礎工事が完了するまでの流れのお話しです。

基礎って家が建った後だとほとんど見えない部分ですが

大事な家を支える重要な部分でもあるので

できるだけわかりやすく、皆さんに伝わるよう努めます!

下準備

着工前の挨拶に行った時の画像です。

↑このように杭を打ちこみ、細い糸を使って敷地に対する建物の配置関係を決めていました。

この糸が示すのが「柱の中心」になるので

使う建材の太さによって外周はもう少し外側になります。

我が家は2×6(ツーバイシックス)を使うので

柱の幅は140mmあります

糸の中心から考えると70mm外に出ることになりますね。

プラスサーモの工法の違いについては↓コチラの記事をご覧ください。

この時に、工事看板に施主の名前を書く場合

苗字のみがいいか名前まで載せるか

という選択を迫られました(笑)

なんとな~くで苗字のみにしましたが、こんな所まで選べるんですね。

あと、地鎮祭を行う場合 もこのタイミングです。

我が家は地鎮祭しませんでした

配置確認からの着工前挨拶をして、この日は終了です。

その後、地盤改良が必要であれば着工前に地盤改良工事が入ります。

我が家では【必要】だったので、着工の2週間前に地盤改良工事が入りました↓

地盤改良工事が終わったのち、現地を見てみると

見渡す限り「土」でしたね(笑)

柱状改良した分の「柱」は見えないモノなんですね。

これで下準備は整ったので、いよいよ着工になります!

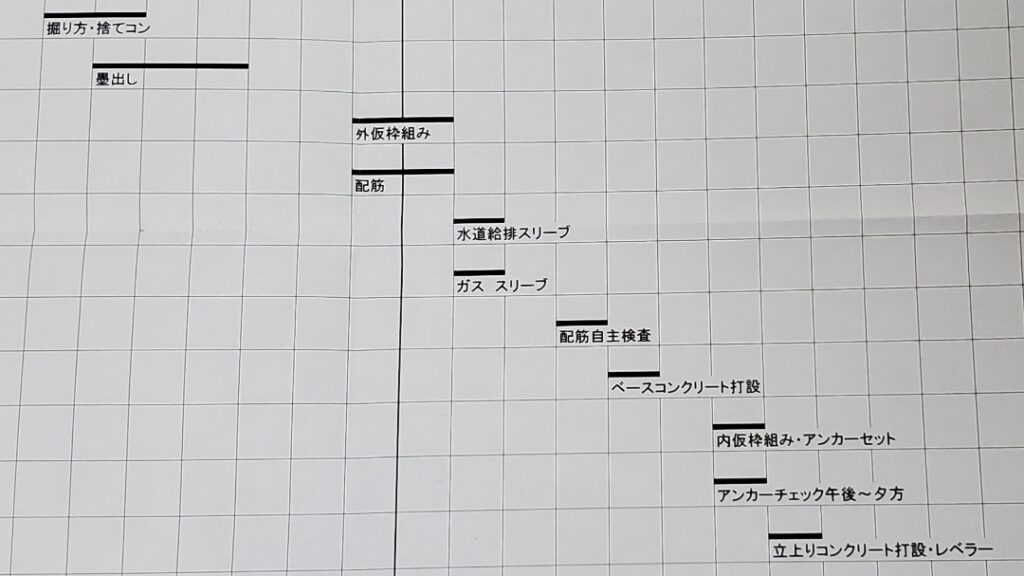

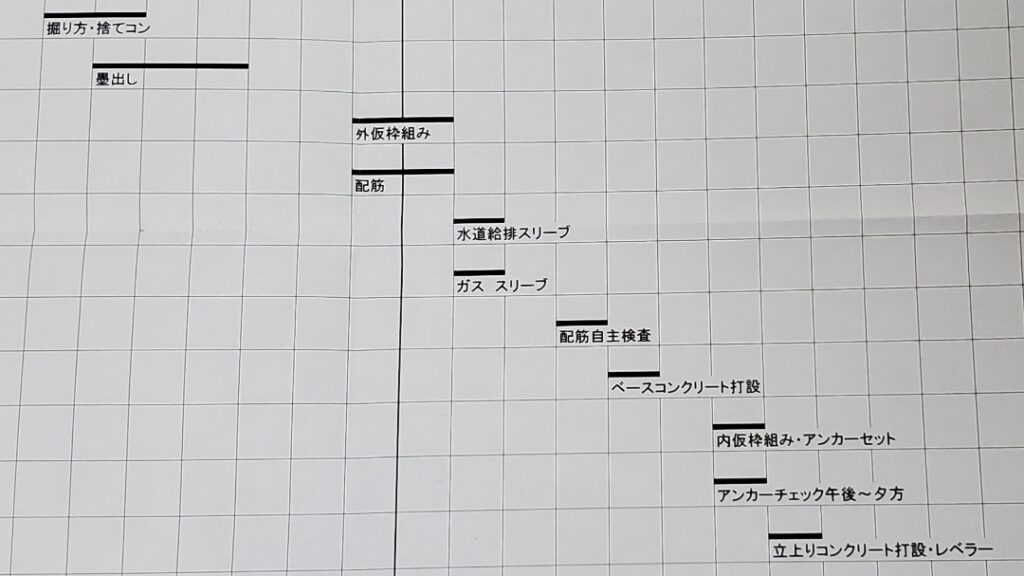

↓このように基礎工事の工程は進んでいきます

掘り方・捨てコン・防湿シート

掘り方

まず始めに、基礎を作る範囲の地面を掘ります。(掘り方)

コンクリートを流す為の枠や外部の配管などがちゃんと入るように、広めに掘ることになります。

柱や壁じゃない、LDK等の広い面に当たる部分を重点的に「(割)栗石」を転圧していきます。

より地盤を安定させるための作業です。

画像中に「←」で指してる左上にある機械は、水平を確認するための機械です。

転圧完了時の画像です↓

先ほどの機械でキチンと水平になるよう見ながら作業するので

このように綺麗に仕上がり、家が傾いたりすることがなくなるんですね✨

画質が粗すぎて読み取れませんが、ボードには

栗石 砕石C-30 転圧完了

と書かれています。(この画像くれた営業担当に確認しました)

栗石と砕石の違いは石ころの大きさです。

大小の石を混ぜることで隙間なくより強固にしよう!といった感じですね。

捨てコン

栗石転圧完了後、「捨てコンクリート」略して捨てコンを流していきます。

基礎や地盤の強度には関係ありませんが

基礎の形をハッキリさせるために行う「墨出し(すみだし)」の作業の下準備であり

石で転圧しただけでは凸凹は残ってしまうので、確実に平坦にするために必要とされています。

面の部分がより滑らかになっているのがわかりますね。

捨てコンを流した後、原寸大の図面を書き出す作業「墨出し」をします。

上記の画像は恐らく墨出し後と思われます。

転圧時よりも、くっきりと形が見えていますよね。

防湿シート

そして、泉北ホームでは捨てコンの上に「防湿シート」を被せます。

会社によっては捨てコン前に被せるパターンもあるらしく

どっちが良い悪いとかはキチンと施工できていれば関係ないとのこと。

そもそも泉北ホームは「ベタ基礎」(後述します)でコンクリートに十分な厚みがあるので

防湿シートは必ずしも必要でない、という意見もあります。

これが「布基礎」の場合は、部分的にしかコンクリートがない分

確実に防湿シートを施工しないと地面からの湿気で床が腐ってしまいます。

コンクリートのおかげで防湿できるよ!と言われても

防湿シートがあった方が、より湿気をシャットダウンできる気がする!

という具合なので、ベタ基礎で建てられる場合は

躍起になって防湿シートの施工具合をチェックする必要はないということですね。

配筋・ベースコンクリート・立ち上がりコンクリート

ダブル配筋&ベタ基礎

泉北ホームの配筋は「ダブル配筋&ベタ基礎」となっており

一般的な家は底板の厚さが通常150mmで配筋も一重です。

しかし泉北ホームでは阪神淡路大震災で被害が最小限にとどまった実績のあるガソリンスタンドと同じ、厚さが250㎜の強固なベタ基礎に分厚いダブル配筋を標準採用しています。

泉北ホーム公式サイトより

とにかく地震に強いということです!

これが我が家のダブル配筋を施工し終わった後の画像です。

とにかく鉄筋がアミアミしてます(笑)

そもそもベタ基礎というだけでも戸建てにおいては十分な強度になるものですが

絶対に地震に負けたくない!

という気合を感じます。

引用にもありましたが、地元密着型の会社なので「阪神淡路大震災」の影響が大きいんでしょうね。

ベースコンクリート

配筋の後は「ベースコンクリート」を流していきます。

一気に工事現場感でました!(笑)

この画像はとっくにベースコンクリートを流し終わった後で

次の工程である「立ち上がりコンクリート」の型枠まで組み終わった状態です。

資料が少なくて申し訳ないです💦

この辺は、同じ泉北ホームの施主さんであるGOSEさんのブログで詳しく解説されているので

↓ぜひご覧になってください↓

コンクリートが流されてる最中の様子がよく分かります!

あんな重機が我が家でも活躍してたんだ!

立ち上がりコンクリート

そんな工程があったのち、先述した「内仮枠組み」が設置された状態になります。

ベースコンクリートの為の型枠を「外仮枠組み」

立ち上がりコンクリートの為の型枠を「内仮枠組み」と呼ぶようです。

それぞれ流し終えたあとは「養生期間」といって

コンクリートがキチンと固まるまで乾かす日があります。

我が家ではおおよそ1週間くらいかかりました。

立ち上がりコンクリート打設時には「アンカーボルト」という金属パーツも取り付けられるので

雨に濡れてサビないようにブルーシートが被せられます。

この「アンカーボルト」というのは

ものすごく簡単に言うと「アサガオの支柱」みたいなものです!(笑)

家を支えるために重要なパーツということなのですが

これもGOSEさんのブログを見るとわかりやすいので

↓ぜひご覧ください↓

ボルトがどのように固定されてるかもハッキリわかりますね!

基礎の完成

養生期間を終えたら、型枠を外して基礎の完成となります。

段ボールの奥の方に足があるのわかりますか?(ジーンズの主は夫)

この立っている所は「土間」になります。土間コンも既に流されるんですね。

今のマンションと比べ物にならんくらい広い!

おまけエピソード

この日は水道の外部配管工事中だったので、色々部材が置かれてありました。

工程表には書いてあったのに、うっかり忘れていて差し入れ等準備してなかったし

それよりまず心の準備ができてなかったので(苦笑)

コミュ障が揃った我々夫婦は

あの、見学させてもらいますっ!

(引きつった笑顔)

あ、どうぞ~

で、さっきの画像とかを数枚撮ったのち、去り際にようやく

あ、ありがとうございましたっ!

(精一杯)

ど、どうも

(なんやこいつら…)

と思われたに違いありません!()内は予想です(笑)

工事お疲れ様です、我が家の為にお仕事してもらいありがとうございます!

というのは心の内に秘めているので許してください!←言わなきゃ伝わらんで

現場でチェックするポイント

そんな感じなので、あんまりまじまじと現場チェックできなかったんですが(苦笑)

先ほどの画像の拡大したものをみても、「アンカーボルト」にサビなどは見られませんし

記憶上、綺麗でした!(笑)

基礎コンクリートのヒビもなかったですし、一安心ですね!

これはキチンとした会社ならチェックしてくれるはずですが

施主側でもできれば現場に訪れてチェックした方がより安心ですね。

素人がみてもわかりやすく、重大な欠陥に繋がりかねないので要チェックです。

我が家のように、施工現場が離れてる場合はとにかく任せて大丈夫な会社選びが肝心ですね。

写真に全景をおさめるのも重要ですね。

あとで家でゆっくりみていると、気になるポイントが見つかるかもしれません。

不具合が現場で確認出来たら写真に撮っておくのも「証拠」になるので大切なことです!

以後気を付けます!

…多分(苦笑)

まとめ

- まずは施主と施工会社で実際の土地に立ち、家の配置を確認する。

- その時に着工前挨拶、必要であれば地鎮祭を行う。

- 地盤改良工事が必要な場合は、着工2週間前に行われた。

- 着工初めの掘り方から、立ち上がりコンクリートの養生期間終わりまでは3週間程。

- 基礎工事完了後はできるだけ施主も現場を訪れ、不備がないかチェックすると安心。

どうしても現場に行くのが難しい場合は

現場監督や営業担当などに写真を撮ってもらうように頼むといいですよ。

泉北ホームでは頼まずとも撮ってもらってたので助かりました。

営業担当の方から画像が届くまで

現場に行けないから仕方ない…と諦めていました💦

頼れるところは頼りましょう!

ちゃんと営業さんも現場見てくれてるんだなぁ、と嬉しくなりました。

コメント